Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque

Bibliographie commentée

Sources citées

« Glossaire – Design thinking », eMarketing.fr, www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Design-thinking-308589.htm (consulté le 27 octobre 2018).

« Living lab », Wikipédia, fr.wikipedia.org/wiki/Living_lab (consulté le 13 juin 2018).

Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED), Bibliothèque d’aujourd’hui. Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec, Montréal, Les Éditions ASTED, 2011.

Bergougnoux, Gaëlle, « Un Fab Lab dans ma bibliothèque », Espace B – Le blogue des Bibliothèques de Montréal, 14 juin 2013, espaceb.bibliomontreal.com/2013/06/14/un-fab-lab-dans-ma-bibliotheque/ (consulté le 3 octobre 2017).

Bibliothèque de Brossard, « Fab Lab Brossard – À propos », Bibliothèque de Brossard, biblio.brossard.ca/fablab/a_propos/ (consulté le 20 juillet 2017).

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), « Activités du Square », Bibliothèque et Archives nationales du Québec, www.banq.qc.ca/activites/medialab/ (consulté le 20 juillet 2017).

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), « Médialab », Bibliothèque et Archives nationales du Québec, www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/milieux_doc/ressources/medialab/ (consulté le 20 juillet 2017).

Brahimi, Fadhila, « Les 7 avantages de créer en intelligence collective », Le blog du personal branding, 2 mai 2010, www.blogpersonalbranding.com/2010/05/les-7-avantages-de-creer-en-intelligence-collective/ (consulté le 12 septembre 2017).

Chicago Public Library, « Building the Library of the Future: 2015-2019 Strategy », Chicago Public Library, 2015, www.chipublib.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/CPL-strategy.pdf.

Comité d’idéation du projet Saint-Sulpice, BAnQ Saint-Sulpice – Un projet de bibliothèque-laboratoire – Rapport final du Comité d’idéation du projet Saint-Sulpice, Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), 2016, www.banq.qc.ca/documents/bss/Comite_ideation_Rapport_final_BSS.pdf (consulté le 20 juillet 2017).

Fab Foundation, Fab Lab Inventory, docs.google.com/spreadsheets/d/1U-jcBWOJEjBT5A0N84IUubtcHKMEMtndQPLCkZCkVsU/pub?single=true&gid=0&output=html (consulté le 20 juillet 2017).

Fab Foundation, « Setting up a Fab Lab », Fab Foundation, www.fabfoundation.org/index.php/setting-up-a-fab-lab/index.html (consulté le 20 juillet 2017).

FOURMEUX, Thomas, « Guide pour construire un makerspace dans une bibliothèque », Biblio Numericus, 27 août 2015, biblionumericus.fr/2015/08/27/guide-pour-construire-un-makerspace-dans-une-bibliotheque/ (consulté le 9 novembre 2017).

Fourmeux, Thomas, « Organiser un makerspace autrement que par une approche matérielle », Biblio Numericus, 24 octobre 2015, biblionumericus.fr/2015/10/24/organiser-un-makerspace-autrement-que-par-une-approche-materielle/ (consulté le 9 novembre 2017).

Gahagan, Pia Margaret, « Evaluating Makerspaces: Exploring Methods Used to Assess the Outcomes of Public Library Makerspaces », mémoire de maîtrise, Wellington, Victoria University of Wellington, School of Information Management, 2016, researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/5193/report.pdf?sequence=1 (consulté le 20 juillet 2017).

ITO, Mimi, Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media, Cambridge, MIT Press, 2009, 441 p.

Martel, Marie D., « Les Fab labs en bibliothèque : nouveaux tiers lieux de création », Bibliomancienne, 10 octobre 2012, bibliomancienne.com/2012/10/10/les-fab-labs-en-bibliotheque-nouveaux-tiers-lieux-de-creation/ (consulté le 22 octobre 2017).

Martel, Marie D., « J’ai mis le feu à ma découpe laser et je suis devenue experte en buse », Voir, 30 septembre 2016, voir.ca/marie-d-martel/2016/09/30/jai-mis-le-feu-a-ma-decoupe-laser-et-je-suis-devenue-experte-en-buse/ (consulté le 20 octobre 2017).

Renoult, Pierre-Maxence, « Qu’est-ce qu’un Fablab? Vers une révolution de la conception! », ArchiBat Mag, 5 mai 2015, www.archibat.com/blog/quest-ce-quun-fablab-vers-une-revolution-de-la-conception/ (consulté le 4 décembre 2017).

RÉSEAU NATIONAL DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, « Des Fablabs en bibliothèque : bienvenue dans l’âge du faire », Portail de la médiation numérique, 3 juin 2016, www.mediation-numerique.fr/actualite_des-fablabs-en-bibliotheque--bienvenue-a-lage-du-faire_60.html (consulté le 18 décembre 2017).

Seulliet, Éric, « Les 4 ingrédients pour innover par l’expérimentation et la co-création », Harvard Business Review France, 2 juillet 2014, www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/06/2406-innover-par-lexperimentation-et-la-co-creation/ (consulté le 12 septembre 2017).

Simon, Marjolaine, « Fab Lab en bibliothèque – Un nouveau pas vers la refondation du rapport à l’usager? », Bulletin des bibliothèques de France, no 6, juillet 2015, bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/fab-lab-en-bibliotheque_66269 (consulté le 25 octobre 2017).

Toronto Public Library, « Pop-Up Learning Labs », Toronto Public Library, www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/computer-services/innovation-spaces/pop-up-learning-labs.jsp (consulté le 20 juillet 2017).

UNESCO, « Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique », UNESCO, 1994, unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/112122fo.pdf (consulté le 2 février 2018).

Ville de Montréal, Guide des laboratoires de fabrication dans les bibliothèques publiques, Montréal, Ville de Montréal, Service de la culture, Direction des bibliothèques, 2017, 75 p.

Ville de Montréal, « Fab Labs : l’avenir est dans les bibliothèques », À nous Montréal, 30 août 2017, ville.montreal.qc.ca/anous/articles/fab-labs-lavenir-est-dans-les-bibliotheques (consulté le 3 octobre 2017).

Ville de Repentigny, « Repentigny inaugure son Créalab en présence du ministre Luc Fortin – Un lieu consacré aux technologies à la bibliothèque Robert-Lussier », Ville de Repentigny, 20 avril 2017, www.ville.repentigny.qc.ca/communiques/repentigny-inaugure-son-crealab-en-presence-du-min.html (consulté le 12 février 2018).

Ville de SaintE-Julie, « Médialab », Ville de Sainte-Julie, www.ville.sainte-julie.qc.ca/fr/338/Medialab (consulté le 20 juillet 2017).

Bibliographie commentée et sources additionnelles

Anderson, Chris, Makers: The New Industrial Revolution, Toronto, Signal/McClelland & Steward, 2012.

Ouvrage de vulgarisation sur le mouvement et la philosophie entourant les laboratoires de création.

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS (AAF) et autres, « Journées d’étude interprofessionnelles – Un métier, des métiers – Convergence et spécificités des métiers des archives, des bibliothèques et de la documentation », Documentaliste – Sciences de l’information, vol. 42, no 1, janvier 2005, p. 48 à 57, www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2005-1-page-48.htm (consulté le 15 août 2018).

Résumé d’une série de conférences ayant eu lieu en France sous le thème de l’évolution des métiers et professions liés aux sciences de l’information. Le document date un peu, mais les questions de l’adaptation aux nouvelles technologies et de la médiation y sont centrales.

Bagley, Caitlin A., Makerspaces: Top Trailblazing Projects – A LITA Guide, Chicago, ALA TechSource, 2014.

Comporte des exemples d’aménagements, de programmes d’activités, de résolution de problèmes, etc. en provenance de neuf laboratoires de création américains en bibliothèque publique.

Châteauneuf, Lëa-Kim, « Rien n’est permanent, sauf le changement », À babord! Revue sociale et politique, no 73, 2018, p. 38-39.

Traite des mutations que risquent de connaître les bibliothèques en mettant l’accent sur les laboratoires de création, et souligne l’importance pour les bibliothécaires de jouer un rôle central au sein de ces nouveaux lieux.

Chicago Public Library, « Building the Library of the Future: 2015-2019 Strategy », Chicago Public Library, 2015, www.chipublib.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/CPL-strategy.pdf (consulté le 15 janvier 2018).

Plan stratégique quinquennal des bibliothèques de la ville de Chicago. Met l’accent sur l’ascension des laboratoires de création au sein des établissements municipaux.

Doury-Bonnet, Juliette. « Bibliothèques numériques ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2006, n° 1, p. 108-109, bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-01-0108-011 (consulté le 15 janvier 2018).

Partie intéressante : « L’évolution du rôle des bibliothécaires et documentalistes ». Il y est question des lacunes des formations en sciences de l’information en lien avec les nouvelles technologies.

Hatch, Mark, The Maker Movement Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters, Hackers, and Tinkerers, New York, McGraw-Hill Education, 2014.

Ouvrage de vulgarisation sur le mouvement et la philosophie des laboratoires de création, écrit par un pionnier du mouvement, cofondateur de TechShop.

Hennig, Nicole, Keeping Up with Emerging Technologies: Best Practices for Information Professionals, Santa Barbara (Calif.), Libraries Unlimited, 2017.

Hussonot, Anthony, « Le faire pour repenser le travail : les leçons du mouvement des makers », dans Dauphine Recherches en management, L’état des entreprises 2017, Paris, La Découverte, 2017, p. 7-14, www.cairn.info/l-etat-des-entreprises-2017--9782707194169-page-7.html#anchor_citation (consulté le 23 juillet 2018).

État des lieux de la culture maker, réalisé en 2017. Analyse des sources du mouvement et vulgarisation de sa philosophie.

Jenkins, Henry, Mizuko Ito et Danah Boyd, Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics, Cambridge (Royaume-Uni)/Malden (Mass.), Polity Press, 2016.

Ouvrage articulé autour des principes de participation citoyenne et des processus de conception participative axés sur les enfants et les adolescents.

Lang, David, Zero to Maker: Learn (Just Enough) to Make (Just About) Anything, Sebastopol (Calif.), Maker Media Inc., 2013.

Récit d’un pionnier du mouvement maker, qui relate son parcours d’apprentissage.

Lapointe, Jean-Michel et Michael David Miller, « Quand la bibliothéconomie devient critique », À babord! Revue sociale et politique, no 73, 2018, p. 36-37.

Traite notamment du rôle du bibliothécaire en lien avec la pédagogie et dans l’inclusion de communautés parfois marginalisées, et de l’aspect plus critique du métier de bibliothécaire. Un texte intéressant pour quiconque œuvre dans un contexte de médiation et de laboratoire de création, lequel demande non seulement de réunir des technophiles convaincus, mais aussi de remettre en question certaines idées préconçues sur les nouvelles technologies.

Levien, Roger, Confronting the Future: Strategic Visions for the 21st Century Library, Office for Information Technology Policy, no 4, juin 2011, 30 p., www.foresightfordevelopment.org/sobipro/55/463-confronting-the-future-strategic-visions-for-the-21st-century-public-library (consulté le 12 août 2018).

Article complet sur la situation actuelle des bibliothèques, qui aborde notamment la place des nouvelles technologies en bibliothèque et le rôle des bibliothécaires.

Maietta, Andrea et Paolo Aliverti, The Maker's Manual: A Practical Guide to the New Industrial Revolution, San Francisco (Calif.), Maker Media, 2015.

Introduction à différents éléments touchant les laboratoires de création : logiciels, équipements, impression 3D, programmes d’activités, etc.

Martel, Marie D., « J’ai mis le feu à ma découpe laser et je suis devenue experte en buse », Voir, 30 septembre 2016, voir.ca/marie-d-martel/2016/09/30/jai-mis-le-feu-a-ma-decoupe-laser-et-je-suis-devenue-experte-en-buse/ (consulté le 20 octobre 2017).

Survol de la culture d’expérimentation et d’essais-erreurs du mouvement maker. Contient une liste chronologique des laboratoires de création ouverts au Québec entre 2013 et 2017.

Radniecki, Tara, « Study on Emerging Technologies Librarians: How a New Library Position and its Competencies Are Evolving to Meet the Technology and Information Needs of Libraries and their Patrons », IFLA WLIC 2013, 2013, library.ifla.org/134/1/152-radniecki-en.pdf (consulté le 28 juillet 2018).

Schiller, Nicholas, « Hacker Values ≈ Library Values », ACRL TechConnect, novembre 2012, acrl.ala.org/techconnect/post/hacker-values-%E2%89%88-library-values/ (consulté le 4 août 2018).

SchöpFel, Joachim, « Bibliothèque sans bibliothécaires », HAL, 2005, archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001524/document (consulté le 3 avril 2018).

Souligne la nécessité pour les bibliothécaires d’avoir de meilleures formations en lien avec les nouvelles technologies. Il y est aussi question du nouveau rôle du bibliothécaire, qui doit s’investir dans sa communauté et être un médiateur entre les différentes sources d’information et le public.

Simon, Marjolaine, « Fab Lab en bibliothèque – Un nouveau pas vers la refondation du rapport à l’usager? », Bulletin des bibliothèques de France, no 6, juillet 2015, bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/fab-lab-en-bibliotheque_66269 (consulté le 4 décembre 2018).

Un article qui argumente que les divers types d’espaces technologiques ouverts gratuitement à tous, comme les laboratoires de création, permettent aux bibliothèques publiques de remplir leur mission et de moderniser leur approche.

Taylor, Nick D., Raising the Tech Bar at your Library: Improving Services to Meet User Needs, Santa Barbara (Calif.), Libraries Unlimited, 2017.

Ville de Montréal, « Fab Labs : l’avenir est dans les bibliothèques », À nous Montréal, 30 août 2017, ville.montreal.qc.ca/anous/articles/fab-labs-lavenir-est-dans-les-bibliotheques (consulté le 4 février 2018).

Présentation du Benny Lab de la bibliothèque Benny (quartier Côte-des-Neiges, à Montréal), avec mention des initiatives les plus populaires chez les usagers.

Ville de Québec, « MédiaLabs : deux nouveaux espaces technologiques », Ville de Québec, 2017, www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_archives_actualites.aspx?id=15731 (consulté le 23 mars 2018).

Communiqué de presse sur l’inauguration de deux laboratoires de création à Québec. Peut servir de source d’inspiration pour la rédaction de communiqués sur un sujet similaire.

Willingham, Theresa et Jeroen De Boer, Makerspaces in Libraries, Lanham, Rowman & Littlefield, 2015.

Guide sur les meilleures pratiques d’implantation de laboratoires de création en bibliothèque. Philosophie du mouvement, exemples de bibliothèques intégrant des composantes de laboratoires de création, programmes d’activités, etc.

La conception centrée sur les usagers

La cocréation et le développement de projets

Une association naturelle se fait souvent entre la notion de laboratoire de création et celle de cocréation, au point où l’on pourrait penser que l’un ne va pas sans l’autre. Mais qu’est-ce que la cocréation exactement, et pourquoi est-elle si souvent associée aux laboratoires de type Fab Lab et aux médialabs?

Comme son nom l’indique, la cocréation implique l’idée de partenariat ou d’interaction. L’objectif premier est de favoriser la rencontre des esprits, des expériences et des points de vue. Les laboratoires de création étant eux-mêmes des lieux qui visent à favoriser les échanges, il est facile de comprendre pourquoi on leur associe la notion de cocréation, que ce soit dans leur conception même ou comme mode de fonctionnement des activités qui s’y tiennent.

La structure de travail de la cocréation est articulée autour d’une prémisse fondamentale : l’idéation est plurielle et toutes les parties présentes peuvent y participer. Cette méthode permet de multiplier les points de vue, de trouver des solutions ou des avenues à explorer qui sortent des champs d’expertise de chacun mais émergent naturellement au sein du groupe.

Plus précisément, la cocréation permet de :

Rompre l’isolement et de tisser des liens entre différents secteurs de connaissance;

Multiplier les possibilités d’apprentissage, puisque chacun se nourrit des compétences des autres;

Réduire les risques d’erreurs ou de culs-de-sac grâce à la multiplication des points de vue;

Augmenter les capacités du groupe. Il ne s’agit pas ici d’une simple addition des compétences, mais plutôt d’une multiplication de ces dernières qui génère une force nouvelle. Comme le souligne Fadhila Brahimi dans un article sur l’intelligence collective, la cocréation permet de « construire un nouveau que l’on n’aurait pas imaginé seul. La complémentarité reviendrait à créer un assemblage pain au chocolat (pain au chocolat = pain + barre de chocolat). Alors que la co-créativité génère quelque chose de nouveau (ex. : caramel = sucre + citron + chaleur)[1] »;

Raccourcir les échéanciers en générant une accélération naturelle du processus créatif, dans chacune des phases d’un projet (remue-méninges, expérimentation, analyse, etc.).

Le processus de cocréation, si utile dans la phase de remue-méninges précédant la mise en place du laboratoire, est également fondamental dans le cadre de ses activités courantes. Pour favoriser l’émergence d’un tel climat collaboratif dans un laboratoire de création, il faut cependant s’assurer de la présence des éléments suivants[2] :

Des communautés d’expérimentateurs et de cocréateurs sur lesquelles il est possible de s’appuyer

Il faut favoriser le croisement d’experts et de passionnés de différents horizons, aux forces diverses, mais aussi de simples curieux qui, au fil des apprentissages et des expérimentations, pourront se transformer en spécialistes ou en fins connaisseurs.

De l’accompagnement

La force des laboratoires de création se situe non pas seulement dans l’accès à des équipements, mais surtout dans la présence de ressources humaines qui possèdent des connaissances et des compétences. Ces personnes agissent comme des facilitateurs et favorisent l’acquisition d’habiletés chez les usagers à travers les différentes phases d’un projet, notamment le développement et l’expérimentation. Car c’est bien d’avoir des idées, mais le passage du concept au produit final passe invariablement par un processus expérimental de prototypage et d’amélioration continue, marqué par le tâtonnement.

Un accès à une variété d’équipements

La cocréation suppose une succession d’essais et d’erreurs menant à un produit fini ou, au contraire, à un constat d’échec qui est lui-même générateur d’apprentissage. Mais afin de pouvoir expérimenter, il est essentiel d’avoir accès aux équipements et aux outils requis.

Avant de devenir un créateur, l’usager doit souvent passer par une phase importante d’apprivoisement et de bidouillage afin de se familiariser avec les équipements, puis de développer une expertise. Sans un accès facilité à des outils variés, la volonté de mettre en place un environnement de cocréation demeure un vœu pieux.

Des lieux de conception et d’expérimentation

La mise à disposition de lieux propices aux rencontres et aux échanges est fondamentale. Ce genre d’espace de travail est souvent qualifié, à juste titre, de « terrain de jeu ». C’est un lieu qui offre non seulement des équipements et des outils, mais également une déclinaison d’espaces qui favorisent le processus créatif et l’expérimentation : salles de réunion, espaces de travail, espaces de socialisation, etc.

Les parties prenantes au projet de laboratoire de création

Plus souvent qu’autrement, le projet n’impliquera pas que la bibliothèque. En effet, de nombreuses personnes et structures, autant à l’interne qu’à l’externe, peuvent être engagées activement dans sa réalisation ou encore être touchées par le processus de mise en place, et influencer tant la conception du projet que les livrables. Il importe donc de les avoir à l’esprit tout au long du processus de conception, particulièrement au début.

Dans le but de définir les besoins, les désirs et les attentes des différentes parties prenantes (en particulier ceux des futurs usagers), il est fortement suggéré d’organiser des activités de consultation ou de conception participative afin de circonscrire ou d’explorer les éléments suivants :

Les besoins et les désirs des usagers;

Les fonctionnalités envisagées;

Les possibilités d’intégration et de partenariats avec des entreprises et des organismes;

Les meilleures pratiques en matière de développement d’espaces et d’activités[3].

Une telle démarche permet généralement de dégager des constats, de préciser les mandats et de lancer certaines pistes de design qui peuvent avoir une influence considérable sur le projet.

Par ailleurs, en ce qui concerne les parties prenantes internes, qui sont plus intimement liées au projet, il est évidemment essentiel de les identifier rapidement afin de les intégrer dès les premières phases.

Tableau 1. Prise en compte des parties prenantes internes

| Partie prenante interne | Éléments à prendre en compte |

|---|---|

| Bibliothèque |

|

| Service des immeubles |

|

| Service des technologies de l’information |

|

| Service des communications |

|

| Service des finances |

|

| Service des ressources humaines |

|

| Service de la programmation des activités |

|

Tableau 2. Prise en compte des parties prenantes externes

| Partie prenante potentielle externe | Objectifs de chaque partie prenante |

|---|---|

| Commanditaire(s) |

|

| Milieu scolaire |

|

| Milieu des technologies |

|

Profiter de l’expertise existante

Il n’y a rien de plus frustrant, dans le processus de mise en place d’un laboratoire de création, que d’avoir fait de longues recherches et consacré un temps précieux à la mise en forme de ses idées et à l’élaboration d’un document administratif pour finalement se rendre compte qu’une partie du travail avait déjà été réalisée par d’autres institutions. Il est donc essentiel de dresser une revue de la littérature existante afin de connaître les pratiques déjà documentées et la réflexion qui a été faite sur le sujet, et de pouvoir concentrer ses efforts sur les enjeux réels qui touchent de près la bibliothèque et les usagers qu’elle dessert.

Il est vrai que, jusqu’à récemment, la documentation était assez rare en langue française (et même en langue anglaise), s’articulant souvent autour de concepts philosophiques ou théoriques alors que l’intérêt se porte surtout sur les questions très pratiques[4], notamment la mise en place des espaces et les fonctionnalités. Depuis quelques années, cependant, le concept de laboratoire de création a le vent dans les voiles et génère une documentation de plus en plus diversifiée. Le présent wiki de même que, lorsqu’il ne peut répondre directement aux interrogations, les Services aux milieux documentaires de BAnQ constituent un point d’accès d’une grande richesse offrant différentes ressources qui peuvent servir de base à la réflexion (par exemple, les multiples documents produits dans le cadre du projet Le Square Banque Nationale ou de BAnQ Saint-Sulpice).

Il ne fait nul doute que des questions très concrètes vont se poser; il ne faut pas hésiter à contacter collègues et autres institutions, ou même à voir s’il est possible de faire une visite organisée dans des laboratoires déjà en place. Mais l’expertise existante ne se limite pas au savoir-faire développé à l’extérieur. Afin de créer une structure qui se développera organiquement au sein de la bibliothèque et de générer de l’enthousiasme par rapport au projet, un inventaire des forces internes est fortement conseillé. Il faut cependant garder en tête que l’expertise recherchée pour les laboratoires de création ne se traduit pas nécessairement par des diplômes, mais bien plus souvent par un intérêt personnel chez certains employés dont on ignore parfois beaucoup de choses.

Une telle démarche permet de dégager une expertise interne précieuse et d’assurer une appropriation plus importante et plus concrète du projet : celui-ci devient alors le projet de tous les employés et pas seulement d’un petit groupe.

Adopter le mode du bêta perpétuel

La mission première d’un laboratoire de création est de favoriser l’expérimentation de technologies de pointe, de permettre la réalisation de projets novateurs et d’organiser des activités autour de pratiques émergentes. Cette orientation entraîne une part d’inconnu quant à l’avenir : quels seront les équipements qui susciteront l’intérêt des usagers et la passion des créateurs dans deux ou trois ans, et quels seront les types d’activités qui y seront associés? Puisqu’on ne peut prévoir l’avenir, il est recommandé de mettre en place un mode de conception et de fonctionnement dit de bêta perpétuel.

« Concept issu du milieu du développement logiciel, le bêta perpétuel implique que le produit ou le service n’est jamais achevé, qu’il est en constante amélioration ou mutation, selon l’usage observé et les besoins exprimés par les usagers.

Ce mode de fonctionnement, qui inclut l’usager dans le processus de développement et d’amélioration, permet une adaptation facile aux changements et la mise sur pied rapide de nouveaux services. Il assure que l’on ne concevra pas des secteurs inutiles ou inadaptés et que l’on n’acquerra pas de matériel qui ne servira pas, puisque, d’une part, à [son ouverture, le laboratoire de création] ne sera ni achevé ni immuable, et d’autre part parce que la rétroaction des usagers guidera l’amélioration continue de l’espace. […]

II faut donc planifier les espaces afin qu’ils soient malléables puisqu’ils seront peut-être appelés à se transformer, à accueillir de nouvelles fonctions ou à carrément disparaître. L’espace doit être conçu pour demeurer aussi "flexible, modulable et facilement adaptable que possible[5]". »

Notes

Fadhila Brahimi, « Les 7 avantages de créer en intelligence collective », Le blog du personal branding, 2 mai 2010, www.blogpersonalbranding.com/2010/05/les-7-avantages-de-creer-en-intelligence-collective/ (consulté le 12 septembre 2017).

Éric Seulliet, « Les 4 ingrédients pour innover par l’expérimentation et la co-création », Harvard Business Review France, 2 juillet 2014, www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/06/2406-innover-par-lexperimentation-et-la-co-creation/ (consulté le 12 septembre 2017).

Pour plus de détails, voir sous l’onglet Autres documents : Benjamin Bond, Médialab BAnQ — Contexte et cadre théorique du Médialab, op. cit.

Certaines sources externes demeurent incontournables, en particulier le site de la Fablab Foundation, qui regorge d’informations précieuses, même si celles-ci exigent un lourd travail d’adaptation à la réalité québécoise ou canadienne.

Voir sous l’onglet Autres documents : Benjamin Bond, Médialab BAnQ — Composantes du volet physique du Médialab,Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), 2015, p. 12-13.

Médiation et accompagnement

Quel que soit le type de laboratoire, la conception des activités de médiation et d’accompagnement constitue une occasion privilégiée de mettre en valeur les compétences des employés et de déterminer avec précision la meilleure façon de combiner le potentiel des équipements en place et les attentes des usagers.

Ces activités, si elles sont adaptées aux besoins, remplissent une fonction à la fois pédagogique et promotionnelle. Elles permettent d’attirer le public au laboratoire, puis de le former à l’usage des équipements disponibles. En retour, les usagers initiés au potentiel technologique du laboratoire pourront donner libre cours à leur créativité dans des projets de plus en plus ambitieux, qui alimenteront eux-mêmes la nature et l’intensité des activités de médiation de même que leur popularité.

L’importance des ressources humaines en soutien à la découverte et à l’apprentissage

Certaines bibliothèques, souvent par manque de ressources, pourraient être tentées de donner accès au laboratoire malgré l’absence de ressources humaines. Il s’agit cependant d’une avenue assez périlleuse à emprunter, surtout dans un contexte de technologie de pointe; il est recommandé qu’un ou plusieurs employés soient toujours présents afin d’accompagner les usagers dans la réalisation de leurs projets et de superviser l’utilisation des équipements. Le ratio recommandé est d’environ 1 employé pour 12 usagers.

La présence d’un médiateur est importante même dans les plages horaires où aucune activité particulière n’est prévue et où les usagers réalisent des projets personnels. Le médiateur intervient alors selon les demandes ou lorsqu’il juge qu’un usager ne comprend pas le fonctionnement d’un outil ou ne l’utilise pas à son plein potentiel.

Le personnel peut aider les usagers à aller plus loin dans leurs projets, ou encore les initier à un processus créatif dont ils ignoraient peut-être l’existence ou dont ils avaient une connaissance incorrecte. En ce sens, les ressources humaines constituent le cœur du laboratoire, puisqu’elles établissent un lien entre les usagers et les éléments technologiques et stimulent ainsi la communauté grandissante du laboratoire.

Outre l’accompagnement quotidien des projets, la médiation s’articule surtout autour des ateliers de formation ou d’initiation-exploration qui sont offerts à des groupes, qu’il s’agisse de la population générale ou d’une catégorie précise (les établissements d’enseignement, par exemple). Ces ateliers sont axés sur le développement d’habiletés et la découverte d’outils de création, allant du numérique à l’électronique en passant par certaines pratiques plus traditionnelles.

Il est généralement recommandé que l’animation de ces ateliers soit assurée par le personnel présent sur place plutôt que par des consultants. Cet élément est important : non seulement les employés sont ceux qui maîtrisent le mieux la théorie en lien avec les équipements et les lieux, mais l’expérience enseigne que les participants souhaitent très souvent poursuivre leurs projets, qu’ils soient ou non de longue haleine, en compagnie de l’intervenant avec lequel ils ont commencé le processus.

Le maintien d’un environnement d’apprentissage et d’expérimentation familier et sécurisant participe ainsi à une appropriation organique des lieux et de ses ressources, qu’elles soient de nature technologique ou humaine.

Le point d’appui de la programmation est constitué d’activités qui permettent aux participants de développer leurs habiletés au regard des ressources et des équipements de création technologiques offerts sur place, selon différents niveaux de complexité : débutant, intermédiaire et avancé. Il s’agit habituellement d’activités où chacun décide du produit final qu’il veut obtenir, car l’accent est mis avant tout sur le développement de connaissances et d’habiletés. Il faut éviter que les balises du projet soient trop précises : cela pourrait altérer la fluidité de l’apprentissage. Des activités de création plus avancées peuvent évidemment être offertes dans un second temps, mais seulement lorsque les habiletés de base sont bien maîtrisées.

Cette mise en garde peut sembler anodine, mais elle revêt au contraire une importance considérable : ne pas respecter cette notion d’apprentissage progressif peut non seulement entacher le caractère ludique de l’activité, mais également réduire la capacité du participant à intégrer de nouvelles notions et habiletés théoriques et pratiques. Pour se donner une idée, on peut imaginer une activité de trois heures orientée vers la réalisation d’un enregistrement audio : si, dans la première moitié, on montre les rudiments de l’alphabet et du solfège afin d’enseigner à écrire des paroles et à composer de la musique; et que la deuxième partie est consacrée à la présentation de tous les éléments technologiques et à la réalisation d’un projet personnel; une fois arrivé à la portion « enregistrement », qui devrait être le cœur de l’activité, on risque de se retrouver avec un public essoufflé ou qui a tout simplement abandonné, découragé par l’ampleur des apprentissages! Bref, il faut connaître les limites de son public et lui offrir un apprentissage et un accompagnement placés sous le signe du plaisir, ainsi qu’un processus de découverte qui soit progressif, parfois presque intuitif.

Il faut également garder en tête que le but de l’activité n’est pas de réaliser un objet tangible ou numérique parfait. Contrairement à la conception qu’on se fait habituellement de l’évaluation d’un apprentissage, la réussite ne consiste pas ici à obtenir un A+, mais bien à avoir expérimenté et réalisé des apprentissages. Le produit obtenu peut bien être tout à fait raté : c’est le propre d’un processus où la pierre d’assise est le droit à l’erreur.

Aucune pression n’est donc exercée sur le participant, qui pourrait se tromper tout au long de l’activité, mais apprendra au gré de ses erreurs et de l’accompagnement. Cette absence de résultat obligatoire permet de dissiper le stress souvent inhérent à l’enseignement traditionnel et favorise les tâtonnements, puisque l’erreur est attendue et même encouragée.

Bref, l’important ce n’est pas la destination, mais bien le voyage.

L’importance des projets centrés sur les intérêts de l’usager

Le choix des activités de médiation doit évidemment se faire en fonction des intérêts des usagers. Après tout, si les ateliers prévus n’attirent personne, ils n’ont pour ainsi dire aucune utilité. Il faut donc demeurer à l’écoute, puisque les intérêts peuvent parfois évoluer dans le temps, et offrir les activités désirées. Ces intérêts peuvent s’avérer surprenants et imprévisibles, et il est donc important de pouvoir adapter la programmation rapidement aux nouvelles tendances. La créativité est aussi de mise : on pourra, par exemple, jumeler une thématique populaire avec un outil sous-utilisé de manière à en illustrer le potentiel.

La notion de bêta perpétuel prend tout son sens dans un contexte où les activités doivent être mises à jour de façon continue, de manière à rencontrer ou à stimuler les attentes et à assurer une fréquentation active et renouvelée du laboratoire.

Il est parfois nécessaire d’adapter la programmation pour attirer un groupe précis de la population qui est sous-représenté. On constate notamment que les filles sont souvent moins présentes que les garçons dans les laboratoires consacrés aux adolescents, malgré la tendance inverse en bibliothèque. On pourrait donc prendre des mesures ou créer des activités de façon à s’assurer que tous se sentent bienvenus au laboratoire ou qu’on rencontre bien les intérêts d’un groupe particulier.

Les grandes catégories d’activités de médiation

Le choix et la combinaison des activités de médiation dépendent des publics visés, des ressources disponibles et de la mission générale du laboratoire.

Séance ouverte avec accompagnement

Accès libre aux équipements du laboratoire. Supervision offerte par le personnel et soutien selon les besoins des usagers. Accompagnement personnalisé et spontané.

Atelier animé par un employé

Atelier prévu dans une plage horaire précise, portant sur un sujet sélectionné et annoncé à l’avance, et offert par un employé du laboratoire.

Exemple : atelier de conception et d’impression 3D de figurines.

Conférence ou atelier animé par un invité

Séance spéciale offerte par un spécialiste externe.

Exemple : monteur professionnel qui présente les fonctionnalités d’un logiciel de montage vidéo et d’effets spéciaux.

Activité de groupe offerte sur réservation

Offre d’ateliers préétablie parmi laquelle des groupes (scolaires, par exemple) peuvent faire un choix, avant d’effectuer une réservation.

Exemple : choix de quatre ateliers, d’une durée de trois heures, pour 20 à 30 personnes.

Production audio

Incrustation vidéo (écran vert)

Modélisation et impression 3D

Robotique et électronique

Formation récurrente

Formation récurrente portant sur l’utilisation des équipements, selon un calendrier préétabli et constant, afin que les usagers obtiennent une certification et puissent ensuite utiliser les appareils de façon autonome.

Exemple : formation portant sur l’utilisation des imprimantes 3D, offerte tous les samedis à 13 heures.

Concours

Concours articulé autour d’une thématique (comme l’anniversaire de fondation de la ville), d’une discipline particulière (la modélisation 3D, par exemple), ou au choix. Il est à noter que, dans un mode « au choix », la présence d’un thème est recommandée afin de faciliter l’évaluation des projets soumis.

Semaine thématique

Semaine mettant à l’honneur une discipline ou un sujet auquel sont rattachées plusieurs activités spéciales.

Exemple : semaine cinéma où sont offerts des ateliers de tournage le mardi et le mercredi, un atelier de montage le jeudi, un atelier d’effets spéciaux le vendredi, puis une séance de projection le samedi.

Par ailleurs, il est recommandé de développer la programmation du laboratoire en collaboration avec différents secteurs ou instances de la bibliothèque.

Activité liée à la programmation de la bibliothèque

Joindre les activités du laboratoire à celles proposées par la bibliothèque en tant que telle permet de créer une synergie et un sentiment d’appartenance. Il est important que tous comprennent et soutiennent le laboratoire, et il faut donc éviter de développer un silo « nouvelles technologies » séparé du reste de l’institution. Cette collaboration a aussi comme avantage d’attirer au laboratoire des usagers de la bibliothèque qui ne le connaissaient pas ou qui sont intimidés par les nouvelles technologies.

Exemple : atelier où les participants sont appelés à effectuer une recherche dans le catalogue pour ensuite tenter de trouver le document souhaité à l’aide de sa cote. Une fois le document en main, les participants en recréent la couverture à l’aide d’un logiciel et terminent l’activité en gravant leur dessin au laser sur une plaque de bois.

Parallèlement, il peut être intéressant d’offrir l’aide du laboratoire aux autres secteurs de la bibliothèque dans la réalisation de leurs projets respectifs.

Exemple : offrir du soutien technique dans la production d’une capsule vidéo promotionnelle.

Activité intégrée à un événement spécial

Le laboratoire peut également profiter de la visibilité qu’engendre l’organisation d’activités dans le cadre d’événements externes, comme un festival. On doit généralement entreprendre la planification longtemps à l’avance, en collaboration avec les autres services de la bibliothèque, afin de dégager les ressources nécessaires, d’établir les contacts entre les différentes entités et de coordonner les opérations.

Exemple : conférence d’un illustrateur de bande dessinée pendant le Festival de la BD.

Quelques exemples d’activités

Tableau 1. Exemples d'activités de médiation

| Catégorie | Activité |

|---|---|

| Production vidéo |

Écran vert – Atelier de groupe mené par un employé du laboratoire. En deux étapes :

|

| Production musicale |

Composition et mixage – Atelier de groupe animé par un employé ou un musicien d’expérience. Initiation à l’utilisation des claviers numériques, des tables de mixage et des autres équipements de création musicale. Fonctionnalités de base d’un logiciel de montage sonore et musical.

Concours musical – Concours d’une durée de deux mois, au terme duquel un jury composé de membres du personnel juge les œuvres soumises en fonction de critères préétablis (qualité des arrangements, originalité, maîtrise technique, etc.). |

| Fabrication | Modélisation 3D – Séance de formation à l’utilisation des imprimantes 3D en vue d’obtenir une certification permettant l’utilisation autonome. Présentation des règles de sécurité, des modalités de paramétrage et des étapes d’impression. |

| Programmation | Initiation à la programmation – Atelier axé sur les principes de base de la programmation à l’aide de logiciels et d’un langage simple. Présentation d’un objectif clair (simulation d’un feu d’artifice sur Scratch, par exemple) et explication des étapes à suivre. |

| Robotique | Arduino – Séance ouverte axée sur la robotique. Présentation de l’équipement Arduino dans le cadre d’un projet simple, suivie d’un accompagnement des usagers dans leurs projets respectifs. |

| Mixte | Pratiques émergentes – Atelier de groupe offert sur réservation. Présentation succincte de trois technologies : impression 3D, écran vert et réalité virtuelle. Approfondissement de l’une des pratiques en fonction des intérêts de chacun. |

Les sources d’inspiration

Il ne faut pas hésiter à vous inspirer de la programmation d’autres laboratoires pour développer la vôtre. Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, et les ateliers ayant déjà fait leurs preuves ailleurs peuvent très bien fonctionner à votre laboratoire aussi, quitte à ce que vous les adaptiez après les avoir testés.

Plusieurs laboratoires donnent accès à leur programmation en ligne. C’est le cas notamment du Square Banque Nationale de BAnQ[1]. Une autre bonne idée est de contacter directement un autre laboratoire afin de s’informer des activités offertes, du succès obtenu et des défis rencontrés.

On trouve sur plusieurs plateformes des fiches de projets ou d’activités intéressantes. L’onglet Activités permet d’accéder à bon nombre de ces fiches, dont il est possible de s’inspirer ou qu’on peut utiliser pour reproduire les activités telles quelles.

Notes

« Activités du Square », Bibliothèque et Archives nationales du Québec, www.banq.qc.ca/activites/medialab/ (consulté le 20 juillet 2017).

Promotion

Une promotion efficace peut faire toute la différence entre une salle vide et un lieu de collaboration effervescent. La particularité d’un laboratoire de création en bibliothèque est qu’il faut expliquer sa mission et son fonctionnement en plus d’en faire connaître l’existence. Malgré une popularité croissante, une partie importante de la population n’est pas familière avec les termes Fab Lab, médialab ou laboratoire de création. Le message diffusé à travers les différents réseaux promotionnels doit donc être à la fois informatif et attirant.

Dans la plupart des cas, la promotion se fait en collaboration avec le service des communications de l’institution ou de la municipalité. Il est recommandé d’établir une relation forte avec cette équipe dès le début du projet, de façon à ce que tous en comprennent bien les tenants et aboutissants et que l’expertise de chacun soit mise à profit dans l’atteinte de la mission du laboratoire.

Ce chapitre présente différents éléments qui peuvent aider à développer la stratégie convenant le mieux au projet. Évidemment, toute stratégie doit être adaptée à la population que l’on cherche à attirer. Ainsi, une campagne promotionnelle visant les adolescents sera différente d’une autre s’adressant aux entreprises en démarrage.

À qui s’adresse-t-on?

La stratégie promotionnelle s’articule autour de deux axes complémentaires :

Attirer des usagers de la bibliothèque vers le laboratoire;

Attirer de nouveaux usagers qui ne fréquentent pas encore la bibliothèque.

Les usagers de la bibliothèque

Le premier axe est sans doute le plus simple à travailler puisque l’institution a déjà un accès privilégié à ses usagers. Il faut alors « simplement » assurer la visibilité du laboratoire dans l’ensemble de la bibliothèque, notamment par de l’affichage dans plusieurs lieux stratégiques et par la mise en place de dépliants ou de feuillets sur les comptoirs. Une telle stratégie n’est cependant pas suffisante : il est fondamental que l’ensemble du personnel soit au courant des activités du laboratoire pour pouvoir en faire la promotion auprès des usagers.

Le laboratoire peut également profiter du réseau promotionnel de la bibliothèque ou de la municipalité et s’afficher sur le site Internet de l’institution, dans ses courriels promotionnels et à travers les autres modes de diffusion déjà existants.

De même, organiser des activités en dehors du laboratoire aidera à en faire connaître l’existence et à stimuler la curiosité des usagers de passage. Pourquoi, par exemple, ne pas tenir une activité d’impression 3D à proximité du hall d’entrée?

Les nouveaux usagers

Le second axe demande de cibler des segments de la population qui ne fréquentent pas nécessairement la bibliothèque, mais qui pourraient être intéressés par les services offerts au laboratoire de création. Cette démarche repose sur la nature de la mission du laboratoire et sur une connaissance réelle de la communauté.

Si, par exemple, le laboratoire offre des services aux adolescents, il peut être utile de communiquer avec les écoles secondaires et les centres jeunesse du secteur pour les encourager à présenter les activités et à planifier des visites de groupe. Si on souhaite attirer des entreprises en démarrage, la chambre de commerce locale peut constituer un point de départ fort pertinent.

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, de même qu’un portail Internet bien articulé, constituent un moyen incontournable et privilégié pour promouvoir un laboratoire de création. La diffusion en ligne permet de mettre en valeur les créations réalisées au laboratoire (extraits vidéo ou audio, jeux en ligne, modèles 3D) et de dévoiler la programmation d’une manière rapide et flexible – on peut ainsi s’adapter aux tendances et aux demandes des usagers.

Les réseaux sociaux permettent également une interaction des usagers entre eux et avec le personnel du laboratoire, ce qui participe à l’esprit de collaboration au cœur du concept de laboratoire de création. Les bibliothèques ont d’ailleurs avantage à accorder une certaine liberté au personnel du laboratoire dans la gestion des réseaux sociaux, afin de profiter pleinement de la réactivité et de la flexibilité qu’ils offrent.

La gestion des réseaux sociaux exige des mises à jour régulières pour que le public développe l’habitude de consulter la page. Attention toutefois à ne pas inonder les usagers de publications, peu importe leur pertinence : cette façon de faire peut être agaçante et générer des désabonnements. Il est suggéré de moduler le rythme de diffusion selon certains cycles d’achalandage (les publications estivales ont généralement une portée plus restreinte et n’ont pas à être aussi fréquentes qu’à l’automne), dans la mesure où le réseau est vivant et dynamique.

La plupart des réseaux sociaux offrent des mesures statistiques du succès des publications. Il ne faut donc pas hésiter à expérimenter afin de déterminer quel type de publication diffusé à quel moment arrive le mieux à rejoindre les utilisateurs.

La présentation des activités de médiation

Une fois les activités de médiation établies, il est recommandé de les rassembler dans un document attrayant en format électronique ou papier : ce pourrait être un calendrier en ligne, ou encore une présentation imprimée succincte des types d’activités proposés, sans précision de dates, ce qui permet d’augmenter la durée de vie du document.

Certains laboratoires préparent un dépliant regroupant les types d’ateliers offerts sur réservation aux groupes scolaires. On y présente le laboratoire en mettant en valeur ses fonctionnalités et on y donne les détails pour la prise de rendez-vous. Il est ensuite facile d’envoyer ce document aux écoles pour stimuler les visites de groupes scolaires.

Les événements spéciaux et les concours

Les événements spéciaux sont des occasions privilégiées de faire connaître le laboratoire à de nouveaux publics. Il est possible, notamment, de collaborer avec les organisateurs d’événements (les festivals, par exemple) pour créer des activités qui seront intégrées à leur programmation.

À titre d’exemple, au printemps 2017, le Square Banque Nationale de BAnQ a proposé un atelier animé par un illustrateur de bandes dessinées professionnel; l’activité faisait également partie de la programmation du Festival de BD de Montréal. Cette stratégie a permis d’attirer des participants qui ne connaissaient pas nécessairement l’existence du laboratoire.

Par ailleurs, sans que l’activité soit obligatoirement inscrite à l’horaire d’un événement externe, une programmation en phase avec les tendances culturelles et sociales du moment permet de susciter un certain engouement (activités thématiques liées aux saisons, aux grandes fêtes, etc.) et de profiter d’une effervescence alimentée par d’autres institutions et par les médias.

Les concours sont aussi une bonne façon d’encourager la participation active des usagers et d’en attirer de nouveaux. Pour qu’un concours connaisse du succès, la thématique proposée (s’il y en a une) doit être attrayante, le concours doit être annoncé efficacement et au bon moment (pour laisser le temps aux usagers de créer une œuvre, tout en évitant que la période allouée soit tellement longue que l’annonce sombre dans l’oubli) et les prix doivent, évidemment, être alléchants.

Veille

Les tendances naissent au rythme des avancées technologiques et de la curiosité des usagers, et il est difficile d’en prévoir la nature. Certaines pratiques internes permettent cependant de s’adapter plus facilement à ces nouveautés qui deviennent parfois incontournables.

Dans un laboratoire de création, la flexibilité demeure un élément essentiel dans tous les domaines : espace adaptable, employés curieux et polyvalents, programmation malléable. Il faut aussi qu’une forme de veille soit mise en place par un ou des employés de manière à identifier les nouvelles technologies ou pratiques qui peuvent s’intégrer à la mission du laboratoire.

Cette section identifie quelques tendances qui semblent en voie de s’imposer.

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning)

L’apprentissage automatique passe par le développement de systèmes d’algorithmes capables d’intégrer des données, de les analyser et d’offrir une réponse ou une réaction fondée sur ces données plutôt que sur une commande explicite. Le domaine de l’intelligence artificielle fait un grand usage de l’apprentissage automatique, qui permet en quelque sorte qu’une machine « apprenne », évolue et s’adapte de manière à offrir la réaction attendue à un événement nouveau.

L’intérêt populaire pour ce sujet est facilement perceptible dans les médias, où les articles sur les percées en intelligence artificielle sont de plus en plus nombreux. Les applications de l’apprentissage automatique sont multiples et les laboratoires de création peuvent les mettre à profit, en programmation et en robotique notamment, mais aussi dans la création musicale, sonore ou vidéo. Par exemple, de nombreux artistes exploitent déjà les processus algorithmiques d’apprentissage automatique pour générer des œuvres d’art.

La réalité virtuelle ou augmentée

La technologie permettant de simuler, du point de vue de l’utilisateur, un environnement complètement virtuel (réalité virtuelle) ou de superposer à l’environnement existant des éléments générés en temps réel par la machine (réalité augmentée) se développe rapidement et rend possible une quantité grandissante d’applications stimulantes.

La plus évidente concerne le monde des jeux vidéo, qui proposent, grâce à une variété de casques de réalité virtuelle, une expérience de plus en plus immersive. Le cinéma, la télévision, la pédagogie, la communication, la médecine et plusieurs autres champs mettent aussi à profit cette technologie qui, par son évolution et la multiplication de ses usages, suscite un intérêt croissant.

Des institutions culturelles (musées, bibliothèques) de plus en plus nombreuses font usage de la réalité augmentée pour mettre en valeur leurs bâtiments et leurs collections et rendre l’expérience des usagers plus stimulante et attrayante.

L’appropriation citoyenne d’ensembles de données

Les institutions gouvernementales rendent accessibles plusieurs ensembles importants de données, permettant ainsi aux citoyens de développer des initiatives d’appropriation. Dans la foulée du mouvement des villes intelligentes, la possibilité de combiner ces données aux ressources techniques et pédagogiques des laboratoires de création, le tout dans le cadre de projets citoyens, suscite beaucoup d’enthousiasme.

Par exemple, de jeunes entrepreneurs peuvent extraire ces données afin de créer des applications visant à aider la population dans ses déplacements quotidiens (circulation routière, transports en commun, etc.). Les laboratoires de création sont des endroits tout à fait propices à la collaboration citoyenne autour de technologies de ce genre.

Répertoire des équipements

Appareils à sécurité maximale

| Type d'équipement | Description |

|---|---|

| Fraiseuse numérique CNC | La fraiseuse est une machine-outil permettant de réaliser des opérations d’usinage à l’aide d’une fraise. Elle peut être équipée d’un foret, d’un taraud ou d’un alésoir, qui permettent de réaliser des opérations de perçage et de taraudage. |

Appareils à sécurité minimale

| Type d'équipement | Description |

|---|---|

| Appareil de découpe au laser grand format | La découpe au laser est un procédé de fabrication qui consiste à découper la matière grâce à une grande quantité d’énergie générée par un laser et concentrée sur une très petite surface. Cette technologie est généralement destinée aux chaînes de production industrielle, mais peut également convenir aux boutiques, aux établissements professionnels et aux tiers lieux de fabrication. Les performances de l’appareil de découpe au laser sont en constante évolution : diversification des matériaux, augmentation de l’épaisseur de la découpe et amélioration du rendu. Ces avancées sont notamment liées aux progrès réalisés en matière de source laser. |

| Appareil de découpe au laser petit format | La découpe au laser est un procédé de fabrication qui consiste à découper la matière grâce à une grande quantité d’énergie générée par un laser et concentrée sur une très petite surface. Cette technologie est généralement destinée aux chaînes de production industrielle, mais peut également convenir aux boutiques, aux établissements professionnels et aux tiers lieux de fabrication. Les performances de l’appareil de découpe au laser sont en constante évolution : diversification des matériaux, augmentation de l’épaisseur de la découpe et amélioration du rendu. Ces avancées sont notamment liées aux progrès réalisés en matière de source laser. |

| Microfraiseuse à commande numérique |

Une fraiseuse est une machine-outil utilisée pour usiner différents types de pièces mécaniques, à l’unité ou en série, par l’enlèvement de matière à partir de blocs ou d’ébauches estampées ou moulées, à l’aide d’un outil coupant (la fraise). La fraiseuse peut également être équipée d’un foret, d’un taraud ou d’un alésoir.

La fraise, qui est munie de dents, taille la matière grâce à sa rotation et à son mouvement relatif par rapport à la pièce. Sa forme est variable : elle peut être cylindrique, torique, conique, hémisphérique ou quelquefois de forme plus complexe. La fraise et la pièce à tailler sont montées sur des glissières et peuvent se déplacer suivant des coordonnées X, Y ou Z (on parle alors de fraiseuse à trois axes).

Par convention, l’axe Z est l’axe de rotation de la broche; les axes X et Y sont contenus dans un plan perpendiculaire à Z. Les axes de rotation A, B et C sont respectivement axés sur X, Y ou Z. Il existe également des fraiseuses à quatre ou cinq axes. Les caractéristiques physiques de la fraise, sa vitesse de rotation et son avance dépendent de la matière à usiner, de la profondeur de travail et de la coupe. La microfraiseuse, de taille plus petite que la fraiseuse, est aussi très utile pour graver des circuits électroniques dans le cadre d’un prototypage rapide (PCB). |

Appareils à supervision simple

| Type d'équipement | Description |

|---|---|

| Appareil de découpe de vinyle | L’appareil de découpe de vinyle est une machine contrôlée par ordinateur qui découpe différentes formes dans de fines feuilles plastifiées autocollantes (vinyle) en suivant l’image vectorielle du résultat attendu. |

| Imprimante 3D SLS | La technique utilisée ici est similaire à la stéréolithographie, mais une poudre remplace le photopolymère liquide. Un laser puissant solidifie localement la surface de la poudre et l’agglomère aux couches précédentes par frittage. Une nouvelle couche de poudre est ensuite étalée et le processus recommence jusqu’à l’obtention de l’objet final. |

| Imprimante 3D à filaments | L’impression 3D (ou impression tridimensionnelle) est l’appellation couramment utilisée pour désigner les procédés de fabrication de pièces en volume par ajout ou agglomération de matière. Dans le langage industriel, on lui préfère le terme fabrication additive. L’impression 3D permet de réaliser un objet tangible. Un concepteur dessine l’objet 3D grâce à un outil de conception assistée par ordinateur (CAO), puis le fichier 3D est traité par un logiciel qui organise le découpage par tranches des différentes couches nécessaires à la réalisation de la pièce. Le découpage est finalement envoyé à l’imprimante, qui dépose ou solidifie la matière couche par couche jusqu’à l’obtention de la pièce finale. Le principe rappelle celui d’une imprimante 2D classique, à une grande différence près : l’empilement des différentes couches crée un volume. |

| Imprimante 3D à résine (SLA) |

La photopolymérisation (SLA, pour Stereo Lithography Apparatus) est le premier procédé de prototypage rapide à avoir été développé, dans les années 1980. Elle repose sur la faculté qu’ont certaines résines de se polymériser sous l’effet de la lumière et de la chaleur.

La résine utilisée est généralement un mélange de monomères acrylates ou époxy et d’un photo-initiateur. Le rôle du photo-initiateur est, comme son nom l’indique, d’initier la polymérisation du matériau sous l’effet de la lumière. Dans ce procédé, une plateforme mobile est plongée dans une cuve de résine liquide. Cette plateforme supporte le modèle en cours de fabrication. La plateforme est positionnée à une profondeur H sous le niveau de la résine. Un laser fixe et un dispositif de contrôle du faisceau surplombent la plateforme. Le contrôle de la direction du faisceau s’effectue à l’aide de déflecteurs, qui sont des miroirs très précis (très plats) montés sur des galvanomètres. L’utilisation de deux de ces dispositifs de contrôle permet de diriger le faisceau en n’importe quel point de la plateforme. Les tranches constituant le modèle sont ensuite traitées une par une : le faisceau laser balaie la surface de résine liquide au fur et à mesure de la sortie de la plateforme du bain de résine, en fonction de la forme de la tranche définie informatiquement. |

| Numériseur 3D numérique grand public ou semi-professionnel | Le numériseur (scanner) tridimensionnel est un appareil de numérisation et d’acquisition 3D qui analyse les objets ou leur environnement pour recueillir des informations précises sur leur forme et, parfois, leur apparence (couleur, texture…). Les données recueillies peuvent ensuite être utilisées pour construire des images de synthèse en trois dimensions (objets numériques) à des fins diverses. Cet appareil est fréquemment utilisé par les entreprises de divertissement axées autour du film ou du jeu vidéo. Des modèles en 3D d’objets numérisés servent également au design industriel, à la conception d’orthèses et de prothèses, à la rétro-ingénierie, au contrôle de la qualité (référentiel numérique) ou à la documentation d’objets culturels. |

| Numériseur 3D professionnel | Un numériseur (scanner) tridimensionnel est un appareil de numérisation et d’acquisition 3D qui analyse les objets ou leur environnement pour recueillir des informations précises sur leur forme et, parfois, leur apparence (couleur, texture…). Les données recueillies peuvent ensuite être utilisées pour construire des images de synthèse en trois dimensions (objets numériques) à des fins diverses. Cet appareil est fréquemment utilisé par les entreprises de divertissement axées autour du film ou du jeu vidéo. Des images numériques en 3D d’objets numérisés servent également au design industriel, à la conception d’orthèses et de prothèses, à la rétro-ingénierie, au contrôle de la qualité (référentiel numérique) ou à la documentation d’objets culturels. |

Équipements à sécurité minimale

| Type d'équipement | Description |

|---|---|

| Laminateur (plastifieuse) grand format | Le laminateur permet, à l’aide d’un système de rouleaux et d’un réglage de la température, d’appliquer facilement des couches de plastique sur un article. Les matières sont compressées entre les rouleaux, à chaud ou à froid, afin d’être étroitement liées. Le laminateur est souvent utilisé afin de préserver la qualité de photos, de documents ou d’œuvres d’art, de créer du matériel d’enseignement, de rigidifier des documents, d’apporter une finition brillante ou mate, ou bien d’appliquer un film texturé sur un article. |

Fabrication textile

| Type d'équipement | Description |

|---|---|

| Brodeuse numérique | La broderie est un art de décoration des tissus qui consiste à ajouter sur un tissu un motif plat ou en relief fait de fils simples, parfois en y intégrant des matériaux tels que paillettes, perles, voire pierres précieuses. La brodeuse numérique permet d’exécuter de la broderie de façon automatisée. |

| Machine à coudre | Une machine à coudre est un équipement d’usage domestique ou industriel qui exécute mécaniquement les points de couture, généralement en utilisant deux fils, le fil supérieur, enfilé dans l’aiguille, et le fil inférieur en provenance de la canette. |

| Presse à chaud (presse thermique) | La presse à chaud (presse thermique, ou presse à transfert) est utilisée surtout pour le flocage et la sublimation. Souvent employée pour le transfert sur des supports plats comme des t-shirts ou des serviettes, elle peut aussi servir à l’impression sur des tasses, casquettes, casse-tête, etc. Il existe de nombreux modèles de presses à chaud, dont les fonctions et le prix varient selon les dimensions et le type des articles à imprimer. |

| Presse à macarons | La presse à macarons est un outil très simple d’utilisation qui permet l’assemblage de macarons grâce à une pression manuelle effectuée sur le manche de l’appareil, qui fixe les œillets, les rondelles de métal et le papier ensemble. |

| Surjeteuse | La surjeteuse est un type particulier de machine à coudre qui permet de couper, piquer et surfiler un ou deux tissus en une seule opération; on peut donc à la fois assembler des tissus et effectuer des opérations de finition. Le principal point utilisé est le point de chaînette. Les coutures effectuées sur cet appareil sont élastiques et particulièrement adaptées aux tissus comme le jersey et le lycra. |

| Tricoteuse numérique | La tricoteuse numérique permet de fabriquer des vêtements en laine. Il suffit de choisir ou de concevoir le modèle, les couleurs et les motifs souhaités, de les transmettre à l’appareil par une application et de lancer l’opération. |

Robotique et électronique

| Type d'équipement | Description |

|---|---|

| Fer à souder grand public |

Un fer à souder est un outil chauffant permettant de réaliser une opération de brasage; c’est donc en réalité un fer à braser. Il est l’équivalent portatif de la lampe à souder (ou plutôt à braser) à gaz, qui possède un brûleur alimenté par un réservoir de gaz, pour chauffer la panne.

Le fer à souder autonome, muni d’un réservoir à combustible (alcool à brûler), était utilisé par les plombiers et les zingueurs dans la première moitié du XXe siècle. Le fer à souder simple (destiné à l’origine à réaliser les brasures à l’étain entre les plaques de zinc des toits) est constitué d’une simple masse de cuivre reliée au manche de bois par une tige métallique, que l’on fait chauffer dans un brasero. Il a été commercialisé jusqu’au XXe siècle. De nos jours, le fer à souder est surtout utilisé pour le montage de composantes électroniques. |

| Fer à souder professionnel | Le fer à souder est utile pour tous les travaux impliquant le montage de composantes électroniques : la réparation d’appareils ménagers, la conception de circuits imprimés, le modélisme, etc. Le fer à souder dit professionnel (plus de 100 W) a généralement la forme d’un pistolet avec interrupteur et est doté d’un système d’éclairage intégré. Il sert généralement à des travaux qui requièrent une température de chauffe très élevée, dans le domaine de la plomberie ou de la bijouterie, par exemple. |

| Microcontrôleur Arduino Uno |

Arduino est une marque qui s’articule autour de cartes matricielles libres sur lesquelles se trouve un microcontrôleur (d’architecture Atmel AVR comme l’ATmega328p, et d’architecture ARM comme le Cortex-M3 pour l’Arduino Due). Les schémas de ces cartes sont publiés en licence libre. Cependant, certaines composantes, comme le microcontrôleur, ne sont pas sous licence libre.

Le microcontrôleur peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses relevant par exemple de la domotique (le contrôle des appareils domestiques : éclairage, chauffage…), du pilotage d’un robot, de l’informatique embarquée (aspects logiciels se trouvant à l’intérieur des équipements n’ayant pas une vocation purement informatique), etc. Il s’agit d’une plateforme basée sur une interface entrée/sortie fort simple. À l’origine, elle était surtout destinée à la programmation multimédia interactive en vue de spectacles ou d’animations artistiques. Arduino peut être utilisé pour construire des objets interactifs indépendants (prototypage rapide) ou peut être connecté à un ordinateur pour communiquer avec ses logiciels (ex. : Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Usine Hollyhock, Pure Data, SuperCollider). |

| Nano-ordinateur Raspberry Pi | Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par le créateur de jeux vidéo David Braben, dans le cadre de la Fondation Raspberry Pi. Cet ordinateur, qui a la taille d’une carte de crédit, est destiné à encourager l’apprentissage de la programmation informatique. Il permet l’exécution de plusieurs variantes du système d’exploitation libre GNU/Linux et des logiciels compatibles. Il est vendu sous une forme élémentaire (carte mère seule, sans boîtier, alimentation, clavier, souris ni écran) dans l’objectif de diminuer les coûts et de permettre l’utilisation de matériel de récupération. |

Mise en place d’un studio d’enregistrement vidéo

(Cette annexe est basée sur le document rédigé par Luce Roy pour BAnQ en 2015.)

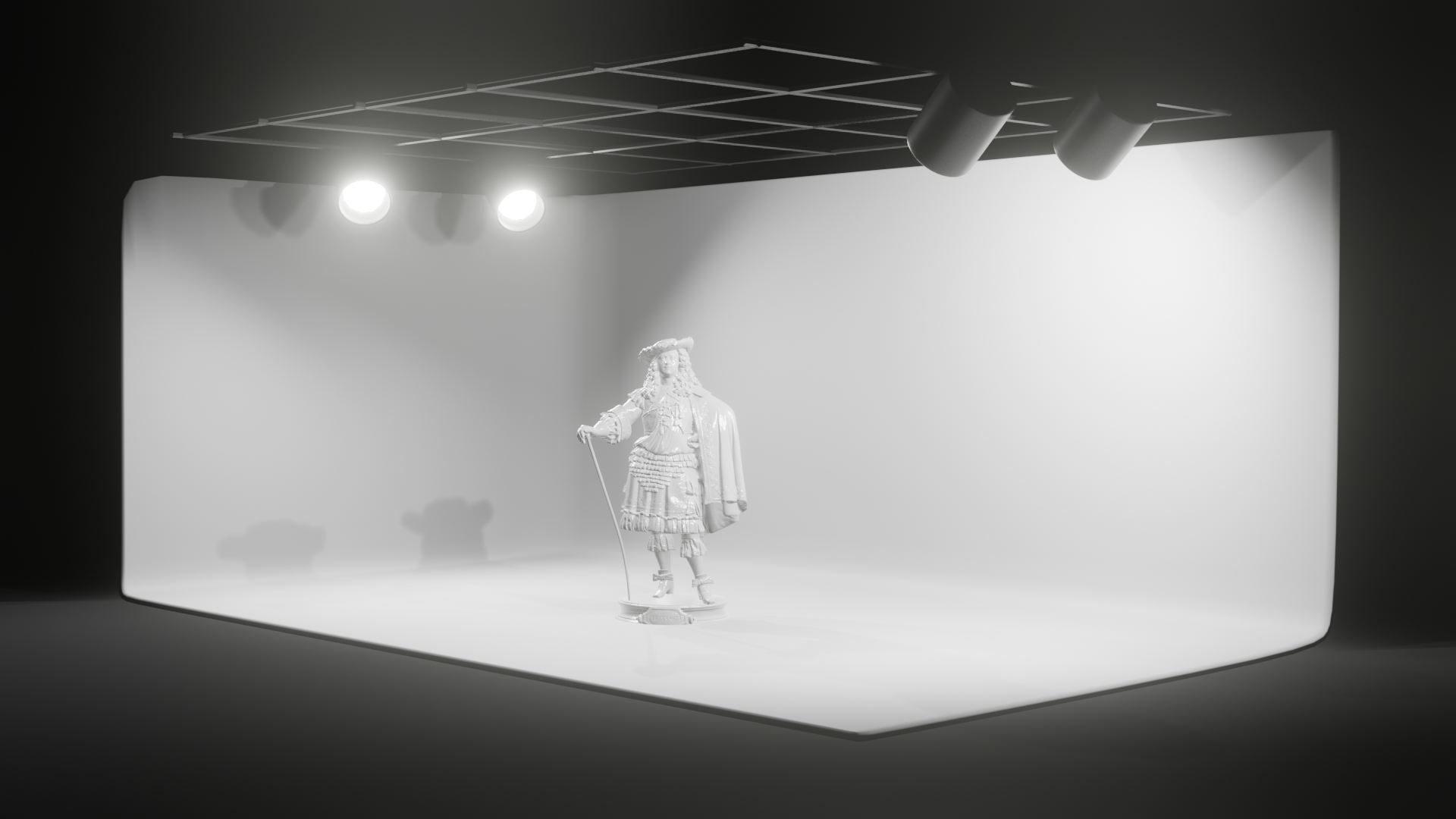

On entend par studio d’enregistrement vidéo un lieu réservé à la prise de vue, sous toutes ses formes (vidéo, photo), laquelle peut être accompagnée d’une prise de son (contenu audiovisuel avec son direct). Le studio permet de contrôler les éléments clés de la fabrication de l’image (en général : le cadre, la lumière et les effets spéciaux).

La mise en place d’un studio d’enregistrement vidéo nécessite d’abord l’installation d’un fond (ou écran) particulier. Différents types de fonds existent, chacun supposant une utilisation particulière de l’espace. Ainsi, les écrans blanc ou noir sont utilisés comme fonds décoratifs, tandis que les écrans vert ou bleu font office d’outils d’incrustation (c’est-à-dire l’effacement du fond pour le remplacer par un arrière-plan numérique).

1. Studio avec fond blanc

Comme le blanc est la couleur la plus réfléchissante, un fond blanc nécessite un éclairage plus faible. Il permet de créer un éclairage plus diffus sur le sujet. On l’utilise souvent en photographie.

2. Studio avec fond noir

Tout comme le fond blanc, le fond noir est souvent utilisé en photographie, mais il peut nécessiter un éclairage plus important. Le choix entre le blanc et le noir est une question de préférence : l’un et l’autre ne présentent ni avantages ni inconvénients particuliers.

3. Studio avec fond d’incrustation vert ou bleu

En filmant devant un fond d’incrustation, on peut effacer le fond de couleur lors du traitement de la vidéo. Cela permet d’ajouter un fond de son choix, image ou vidéo, en arrière-plan du sujet. On utilise le bleu et le vert, car ce sont les deux couleurs les plus éloignées de la pigmentation naturelle de la peau. L’écran vert est plus d’usage plus fréquent en studio, car il nécessite un éclairage moins important que le bleu pour bien se détacher des sujets (voir infra pour de plus amples informations).

Quel écran choisir?

Tout est fonction de l’usage que l’on fera du studio; il est même possible d’y combiner différentes possibilités. Cela nécessite cependant de bien identifier ses besoins, et ce, très tôt dans la conception du projet, afin de pouvoir sélectionner la meilleure option.

La taille du studio

Les possibilités du studio varient selon l’espace qui lui est alloué, et elles auront un impact sur la division des espaces de travail de même que sur la nature et la qualité des zones d’éclairage. Le studio se découpe en différents espaces aux fonctions précises :

La scène est l’espace où les sujets exécutent les actions qui sont filmées. On peut aussi simplement y disposer les objets à filmer ou à animer.

Les zones d’éclairage délimitent l’espace où sont disposées les sources lumineuses. La zone principale est située au plafond et elle est constituée d’une grille technique, qui est la structure supportant l’équipement d’éclairage disposé en hauteur. Située au niveau du sol, la zone secondaire comprend l’équipement d’éclairage monté sur trépied.

La hauteur du plafond est un facteur d’importance puisqu’elle balise l’éclairage qu’il sera possible d’y disposer. À noter qu’il est très difficile d’obtenir de bons résultats avec des sources lumineuses trop basses. On conseille une hauteur de plafond d’un minimum de 3 mètres (9 pieds).

La régie délimite l’espace où se trouvent la console d’éclairage, la caméra, le moniteur de retour d’image, etc., de même que tout le personnel technique ou de réalisation qui participe au projet vidéo.

Dans le cas d’un petit studio, l’espace est généralement divisé à parts égales entre la scène et la régie. Lorsque la taille du studio augmente, le pourcentage d’espace consacré à la régie diminue fortement pour laisser une plus grande part à la scène.

Le cadrage : avec ou sans les pieds

Avant de concevoir le studio, il est fondamental de déterminer si l’on souhaite cadrer les sujets à filmer de la tête aux pieds ou si, au contraire, les pieds seront exclus des choix de cadres.

Dans l’exemple ci-dessous, le plan moyen correspond à l’option à considérer ou à exclure.

Si l’on souhaite garder la possibilité d’un cadre moyen, il faut considérer deux aspects : la mise en place d’un cyclo afin de créer un fond perdu, ainsi que l’installation d’un éclairage adapté. Le cyclo est un fond qui est arrondi au niveau du sol et qui donne un rendu optique « infini ». On l’utilise souvent avec les écrans d’incrustation verts ou bleus.

Il faut garder en tête que, si le studio offre la possibilité de filmer le sujet en plan moyen, le sol de la zone de tournage devient une surface à protéger et à entretenir. En effet, quelle que soit la couleur du studio, il faut absolument éviter que le sol montre des traces de pas, surtout lorsqu’on utilise des fonds d’incrustation (verts ou bleus).

On peut remplacer le cyclo et le fond peint par une toile de vinyle verte (qui existe aussi en d’autres couleurs) couvrant le mur et le sol. Ce système est plutôt utilisé en photographie, car il restreint l’espace disponible pour la prise de vue, les rouleaux de toile étant plus étroits. En vidéo, ce système permet de filmer une seule personne en mouvement, ou encore deux personnes statiques. Ce choix s’avère une option économique tout à fait adéquate pour un petit studio.

Éclairage

La qualité d’un studio se définit beaucoup par son éclairage. On entend par éclairage la quantité et la qualité des différentes sources lumineuses. Il existe deux types de sources lumineuses : les incandescentes et les DEL. En matière de sécurité des utilisateurs, il faut noter que les sources incandescentes génèrent énormément de chaleur et peuvent donc causer des blessures, tandis que les sources DEL n’en génèrent pratiquement pas. Mais les premières sont beaucoup moins coûteuses que les secondes.

Pour le travail d’incrustation, la qualité de l’éclairage est primordiale : on doit minimiser les ombres sur le fond d’incrustation et s’assurer que la couleur du fond se détache bien du sujet, afin de faciliter son effacement en postproduction.

Afin que la lumière soit adéquate et permette un travail de qualité sur les images en postproduction, il faut considérer l’éclairage du fond et celui du sujet.

Le fond doit être éclairé de manière uniforme, mais non surexposé, et il sera légèrement sous-exposé par rapport au sujet. Les sources lumineuses doivent générer un éclairage diffus autant sur le mur que sur le sol, si on a gardé la possibilité du plan moyen.

Le sujet peut être éclairé de différentes façons, mais certains facteurs doivent nécessairement être pris en considération. Les fonds de couleur pouvant causer des reflets colorés sur le sujet, il est conseillé de placer des sources lumineuses en contre-jour, c’est-à-dire face à la caméra mais derrière le sujet. L’utilisation de telles sources lumineuses avec une gélatine (filtre de couleur) jaune ou orange permet de prévenir les reflets indésirables. Les ombres découpées sur le fond sont également problématiques, car elles créent un contraste et gênent le processus d’incrustation. Pour les éviter ou à tout le moins les atténuer, on peut éclairer davantage le fond, augmenter la distance entre le sujet et le fond, ou encore recadrer simplement les images en postproduction pour supprimer les zones trop ombragées.

L’image montrée un peu plus haut est un exemple parmi d’autres de disposition des sources d’éclairage : ce studio compte neuf sources lumineuses, ce qui permet aussi bien d’assurer la réussite de l’incrustation que de rendre l’éclairage plus « dramatique ». Mais il est évidemment possible de travailler avec moins de sources lumineuses. Par exemple, un sujet unique filmé de la tête à la taille dans une position relativement statique peut être éclairé avec trois ou quatre sources lumineuses seulement. La qualité de l’éclairage demeure cependant fondamentale pour éviter les nombreuses heures de correction en postproduction.

De manière générale, il est important de disposer de sources puissantes afin d’optimiser le rendement de la caméra et donc la qualité des images, ce qui permet également d’obtenir des incrustations de bonne qualité.

Il va de soi qu’il faut limiter au maximum la lumière en provenance de l’extérieur (fenêtre ou porte vitrée). Il est également essentiel de peindre les murs du studio en noir et de choisir un revêtement de sol noir ou gris foncé afin d’éviter les reflets indésirables.

Pourquoi les différentes couleurs de fond

En postproduction, le fond vert ou bleu peut être éliminé puis remplacé par un autre fond (réaliste, virtuel en 3D, etc.) au choix du vidéaste, par le procédé d’incrustation (chroma key).

Les vidéastes préfèrent souvent l’écran vert à l’écran bleu, puisque la luminosité du vert fait en sorte que la couleur est plus distincte et facile à couper à l’étape de la postproduction. Les écrans verts produisent également moins de « bruit » ou de taches autour du sujet.

L’écran bleu fonctionne mieux pour les couleurs claires, comme les cheveux blonds, car il y a alors plus de contrastes entre les deux. La couleur bleue permet également d’éviter les « déversements », la contamination de l’arrière-plan vers les sujets, qui peut donner à la peau une couleur maladive. L’écran bleu est également privilégié lorsque le sujet au premier plan est très près du fond.

L’écran bleu est rarement utilisé lors de tournages extérieurs, car il se fond dans la couleur du ciel. De plus, il nécessite un éclairage plus important ; il est donc souvent plus économique d’avoir recours au fond vert. Toutefois, comme le fond bleu est moins brillant et donc moins réfléchissant, il a l’avantage de nécessiter moins de retouches, car on n’a pas à retirer les reflets colorés indésirables qu’on retrouve parfois sur le sujet.

Les écrans verts ou bleus permettent également d’incruster les sujets filmés dans une autre image pour générer certains effets : faire interagir les sujets filmés avec des éléments animés, créer des changements d’échelle, démultiplier un personnage, créer des effets d’apparition et de disparition, etc.

Pour leur part, le fond noir et le fond blanc sont des choix esthétiques répandus, qui mettent de l’avant le sujet filmé et le situent dans un univers neutre. Le fond blanc se transforme en différents tons de gris selon l’éclairage. Les deux sont très utilisés dans la conception de vidéoclips musicaux, notamment.

L'enregistrement sonore

Bien que l’objectif principal d’un studio d’enregistrement vidéo ne soit pas de permettre l’enregistrement sonore, il demeure qu’il est bien souvent nécessaire d’y réaliser une prise de son pour accompagner l’enregistrement vidéo (entrevue, présentation orale, scène de fiction, etc.).

Pour optimiser la qualité de l’enregistrement sonore, il faut privilégier un espace qui a subi un traitement acoustique d’isolation et d’absorption. Les sons qui perturbent les tournages proviennent généralement de la circulation automobile, des gens dans les pièces adjacentes, des installations sanitaires, de la circulation humaine (escalier ou ascenseur, par exemple) ou d’infrastructures telles que le système de ventilation.

Selon la qualité sonore désirée, il est également possible d’isoler partiellement ou complètement le studio sur le plan acoustique. Pour ce faire, on conseille de poser de la moquette au sol, voire aux murs, et de mettre en place des plaques d’isolant phonique dans les coins de la pièce afin d’atténuer le phénomène de réverbération.

Que peut-on faire d'autre dans un studio?

Outre l’enregistrement vidéo, le studio permet la tenue d’autres types d’activités, comme la prise de vue photographique de personnes ou d’objets ou encore l’animation image par image.

Les sources lumineuses du studio d’enregistrement vidéo conviennent très bien pour la photo. Même si les caractéristiques ne sont pas les mêmes que pour le travail avec flash, il est tout à fait possible d’y réaliser des prises de vue de grande qualité.